こんにちは、歴くまです!

最近は暑い日が続いて、家のクーラーが最高と思う毎日ですが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。

暑い日には、熱い男たちの話!ということで、今回は京都にある三十三間堂について、歴史と見どころを解説します。

なぜお堂に熱い男たち?と思うかもしれませんが、三十三間堂は昔「通し矢」という競技が行われていた場所で、お堂の長い廊下に矢を落とさずに通すため、強い弓が使われていました。

そのため、力自慢の男たちが、何本の矢を通せるか競い合っていたのです。

一方で、三十三間堂は「蓮華王院本堂」と呼ばれ、もともとは仏堂として作られたものでした。誰が作ったのかというと、後白河上皇です。

なぜ後白河上皇は三十三間堂を作ったのか?なぜ通し矢が行われるようになったのか?千体以上の千手観音は、どういう意図で作られたのか?

歴史や見どころを知ると、三十三間堂を何倍も楽しめます。

まずは、三十三間堂の成り立ちから話を始めましょう。

まずは三十三間堂までのアクセスを知りたいという方はこちら!(ページ下部に飛びます。)

三十三間堂の成り立ち

後白河上皇

三十三間堂は、後白河上皇の千手観音への信仰心から建てられました。

上皇は蓮華王院落慶前の永暦元年(1160年)に熊野に初めて参詣しました。

熊野は紀伊(現在の和歌山県)にある熊野神社の総本社です。

熊野神社の最も重要な仏様は千手観音であり、後白河上皇は参詣した際に感応を受け、千手観音のために仏堂を立てることを決意します。

仏堂には千手観音を千一体並べることになっていました。

当時の工匠たちは至るとことで造寺造仏をしていて、千手観音の多作にも慣れていたのでしょう。

長寛二年(1164年)の蓮華王院の落慶供養には千体の千手観音を揃えられたそうです!

この三十三間堂は、後白河上皇の御所であった法住院殿の中に作られています。

千一体の千手観音像が並ぶ堂内は、まさに圧巻の一言です。

京都へ行った際は、是非訪れてみてください。京都駅からも近いです。(バスで約5~10分)

なぜ三十三間堂と呼ばれるか

三十三間堂内部(撮影:日下部金兵衛)

三十三間堂は国宝に指定されており、その建築美はやはり長さです。

縁の端から端まで南北に415尺(125m強)の長さがあり、千一体の千手観音が安置されている内陣の正面にある柱の本数は33本であることから、三十三間堂と呼ばれています。

これは、間面記法という独特の数え方で、柱の本数で数える方法です。

一間が六尺という尺貫法に従えば、一間=1.9mなので、三十三間堂は六十五間あることになります。

三十三間堂は、中に入るとこの長い廊下を一直線に歩いて千一体の千手観音を眺めることができます。

通し矢

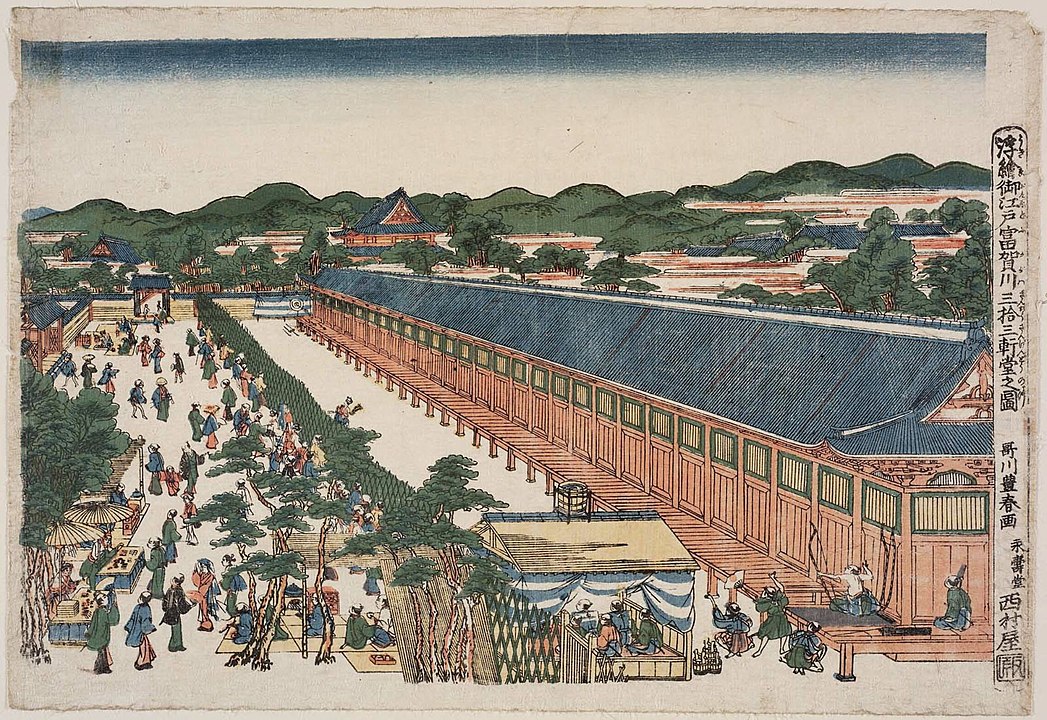

江戸時代の三十三間堂(歌川豊春画)

江戸時代、三十三間堂では「通し矢」が盛んに行われていました。

通し矢は、お堂の西にある縁側の南端に座り、北端まで強弓で矢を射って通し、丸一日射続けて何本矢が通るかを競う「大矢数」という競技でした。

天正年間(安土桃山時代)に、今熊野の観音堂別当が思い付きで三十三間堂で矢を通したところ、たちまち流行したのが通し矢の始まりと言われています。

また、当時豊臣秀吉の後継者と目されていた豊臣秀次も弓好きで、通し矢をしたと言われています。

この時、矢が通ったか判定する役として、松井永信・永忠親子が選ばれました。

秀次が射た矢はわずかに外れたましたが、松井親子は忖度せずに失格の判定を下します。

この媚びない姿勢を秀次に称賛され、松井家は世襲で判定人を務めることになるのです。

この頃までは、通し矢は数を競う者ではありませんでしたが、江戸時代以降、通し矢は大矢数がメインの競技となります。

最高記録は、貞享三年(1686年)に紀州藩の和佐大八郎が打ち立てた総矢13,053本、通し矢8,133本です。

平均すると、1分間に9本ペースで射たことになります。

これを一昼夜続け、さらに成功率も6割という大記録です。

しかし、通し矢による三十三間堂の損傷もひどく、明治二十八年(1895年)若林素行の通し矢を最後に中止されます。

現在は、昭和時代に始まった大的大会(遠的で、通し矢とは競技性が異なる)が行われており、新成人の競射は、京都の風物詩となっています。

三十三間堂の焼失

後嵯峨上皇

古い時代の建造物と言えば、地震による倒壊や、火事による焼失など、何らかの災害で被害を被っていることは少なくありません。

三十三間堂もその例に漏れず、倒壊や焼失に遭っています。

特に被害がひどかったのが、建長元年(1249年)の大火です。

姉小路室町より出火した火は建物から建物へと燃え移り、京都を炎に包みました。

蓮華王院の塔に飛び火した知らせを聞き、時の後嵯峨上皇はすぐに向かおうとしますが、火は本堂に燃え移ります。

人々は156体の千手観音像と二十八部衆を救出しますが、残りの仏像は本堂と共に焼失してしまいました。

後嵯峨上皇は、この状況に困り果ててしまいます。

後白河上皇の時代とは違い、実権は鎌倉幕府に奪われてしまっており、天皇家は倹約令を出すほど困窮していました。

大火によって失われた寺社を全て復興するのは不可能と悟っていた後嵯峨上皇は腹をくくり、復興する寺社は法勝寺と蓮華王院と決めました。

蓮華王院再建のための資材は、公家の最有力者であった九条道家が工面し、修復作業は着々と進んでいきました。

文永三年(1266年)、大火から17年の年月を経て、ついに蓮華王院の落慶供養を挙げることができました。

後嵯峨上皇の息子二人、後深草上皇、亀山天皇も出席し、「諸司百官残るなし」と言われるほど盛大な式典だったそうです。

まとめ

千手観音立像(湛慶作)

今回は三十三間堂について、解説しました。

三十三間堂を立てた後白河上皇は、武士が台頭してきた時代に源氏と平氏をうまくコントロールしようとした時の権力者でしたが、再建した後嵯峨上皇は鎌倉幕府に実権を奪われ、とても権力者とは言えませんでした。

しかし、17年もかけて根気強く再建に取り組んだその姿勢は、京都の再建は朝廷が中心になって行うという天皇家としてのプライドが感じられます。

長い本堂や千一体の千手観音像、通し矢が行われた跡など、見どころが満載の三十三間堂、京都を訪れた際は是非立ち寄ってみてください!

(京都の東の方なので、清水寺や八坂神社へも行きやすいです。)

アクセス

JR京都駅からは市バス100・206・208系統に乗車し、約10分でバス停「博物館三十三間堂前」で下車してすぐです。

降りたバス停の横断歩道を挟んだ反対側に「三十三間堂」と大きく書かれた看板があるので、すぐにわかると思います。

無料で利用できる駐車場もあります。

拝観料

一般600円、高校中学400円、子供300円(団体料金はそれぞれ50円引き)